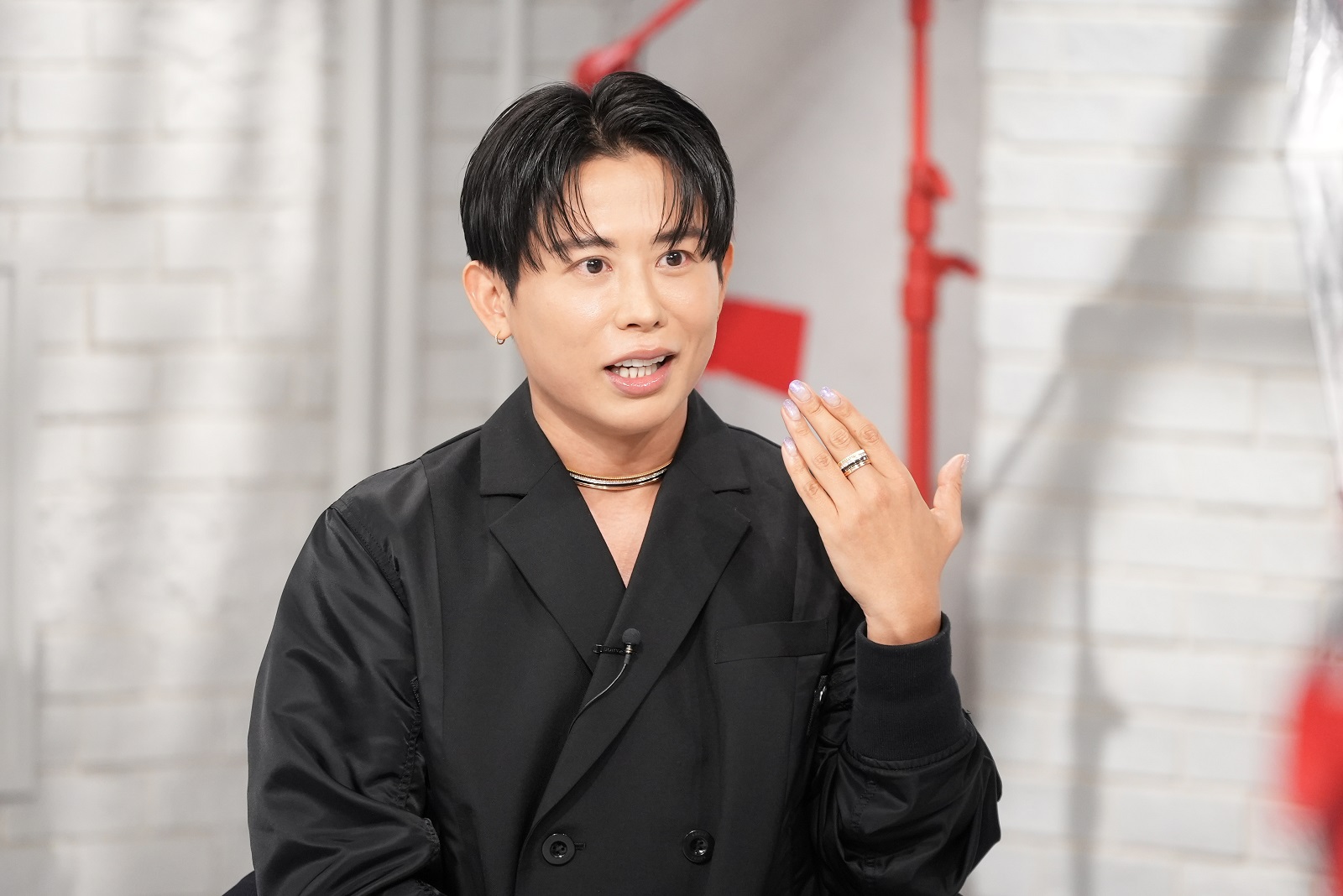

カズレーザー「いろんな社会的要因がある」 令和の日本で女性の5人に1人が栄養失調?目指すべき正しい食生活とは

2025.3.26 11:15そうした日本の食卓の転機になったのが、1970年代、特に1975年ごろの食事だという。大手ハンバーガーチェーン・マクドナルドが銀座に初上陸し、一般家庭の食卓にもサラダやベーコンなど、洋食文化が取り入れられるように。品数の多い献立に変化し、テーブルの上にはあえ物やおひたしなど和の惣菜(そうざい)がありつつも、メインのおかずにはクリームシチューが並ぶなど、和洋混在のカオス状態。カロリー・タンパク質・脂質は十分で、鉄などのミネラル分もしっかり摂れていて全体のバランスは良好とのこと。それに比べて現代に続く、以降の食卓では、揚げ物をはじめとして肉や油を使った料理が増加。食の欧米化が進み、現代型の食事は脂質を摂りすぎでビタミン・ミネラルが不足傾向にあるという。

よって堤氏は1975年型の食事こそ、今取り入れるべき“最強の食事”だと話す。タンパク質をはじめ、不足することで新型栄養失調の原因になるビタミンC 、鉄分も、1975 年の食事は現代よりも豊富に摂取できていたという。堤氏は1975 年型の食事が優れていた点をいくつか挙げた。

「1975 年型の食事の最強ポイントのその1 は調理法です」と言い、当時は蒸す、ゆでる、煮るなどの調理法が多かったとのこと。こうした調理法は、加熱するほど増えてしまう老化物質の発生を抑えることができると言い、加えて野菜の栄養を逃さず、肉の余分な脂を落とすことができるそう。これを聞いた吉川美代子も「昔はそんなに鶏の唐揚げとか自宅でお目にかかりませんでしたから」と、自身の子ども時代を振り返り納得する。

さらに1975 年頃に食べられていた野菜・果物には、旬のものが多かったという特徴があったとのこと。堤氏「現在よりも農作物の栽培技術っていうのが、こんなに進化していなかったんですよね」と言い、基本的に旬のものしか食べられないという、不便な状況が背景にあったという。しかし旬の野菜は、他季節よりも栄養素が多く含まれており、例えばほうれん草に関して夏のものと旬の冬のものを比べてみると、ビタミンC の含有量に3 倍もの違いがあるのだとか。

他にも大豆製品を今よりも多く食べていたことで植物性のタンパク質を多く摂っていたこと、魚をしっかり食べ、現代人に不足しているカルシウムがしっかり摂れていたことなど、1975年型の食事には、現代の新型栄養失調を解決するヒントがあふれていた。堤氏は「毎食これだけバランスをとってということはすごく難しい時代にはなっている」としつつも、摂取するときの食品数を増やすことをまずは心がけるとよいと最後に話した。

講義を受けたカズレーザーは、「まあ僕ら多分やろうと思えばできるんですけど…」と前置きしたうえで、「食が偏ったりとか、バランスが悪くなっているって、時間だったり収入だったり、いろんな社会的要因があって、みんな今の食生活になってるっていうのがあるので、これ(1975年のような食事)を選べるっていうのはすげえぜい沢な話ではあるんですよ」とコメント。現代の新型栄養失調には、食習慣以外の要因も背景にあることを強調した。